在蜂巢中,数量就是力量。一个更大、数量更多的蜂群在调节温度和湿度方面比小型蜂群有效得多。大型蜂群中大量的蜜蜂提供了集体劳动力,可以产生热量、形成降温气流并排出潮湿空气,从而创造出对生存至关重要的稳定内部环境。

核心原则很简单:蜂巢控制内部气候的能力与其蜂群规模成正比。更大的劳动力为冬季提供了原始的供暖能力,也为夏季的降温和除湿提供了协调的通风。

蜂巢温度调节的物理学

一个蜜蜂蜂群作为一个超有机体运作,集体实现了单个蜜蜂无法完成的任务。这在其维持稳定的内部温度的能力上最为明显,特别是育儿巢的温度,它被保持在惊人恒定的 34-35°C (93-95°F)。

产热:胸部熔炉

单个工蜂通过解开翅膀并振动其强壮的胸部飞行肌肉来产生热量。这种基于摩擦的加热就是蜂群的“熔炉”。

更大的蜂群意味着有更多的“熔炉”协同工作。这种集体努力使蜂群能够轻松提高育儿巢或冬季蜂团的温度。

冬季蜂团:集体热质量

在冬天,蜜蜂形成一个紧密的蜂团来保存热量。蜂团的结构是热效率的奇迹。

外层的蜜蜂,即外壳(mantle),紧密地挤在一起形成一个可以有几英寸厚的绝缘层。在这个外壳内部,核心(core)的蜜蜂密度较低,并积极地产生热量。

更大的蜂群会形成更大的蜂团。这改善了表面积与体积的比率,意味着每只蜜蜂损失的热量更少,使其努力效率更高。

夏季降温:蒸发引擎

为了对抗过热,蜜蜂采用蒸发冷却。觅食蜂收集水并将其放置在蜂巢内部。

巢内蜂然后会在蜂巢入口和整个内部用力扇动翅膀。这种协调的扇动产生了气流,使水蒸发,就像汗水冷却你的皮肤一样,有效地降低了蜂巢的内部温度。更多的蜜蜂意味着更多的扇风能力。

蜂群规模如何控制湿度

温度只是战斗的一半;管理湿度同样关键。过多的水分,尤其是在寒冷天气中,可能是致命的。

蜂巢湿气的来源

蜂巢内部湿气的两个主要来源是蜜蜂自身的代谢呼吸以及将花蜜固化成蜂蜜的过程。固化涉及蒸发掉新鲜花蜜中大量的水分。

通风是解决方案

一个大而健康的蜂群拥有一支专门的扇风蜂劳动力。通过产生稳定的气流,它们可以有效地将温暖、潮湿的内部空气与外部更凉爽、更干燥的空气进行交换。

这种持续的通风对于固化蜂蜜和防止有害冷凝水的积聚至关重要。

冷凝水的危险

在冬天,一个小蜂群很难产生足够的热量将蜂巢上表面(如内盖)的温度保持在露点以上。

当来自蜂团的温暖潮湿空气上升并接触到冷表面时,它会凝结成水。这些滴落回蜂团的冷水滴可能会使蜜蜂受凉死亡。一个更大、更热的蜂团通常可以使整个巢腔保持足够温暖,以防止这种情况发生。

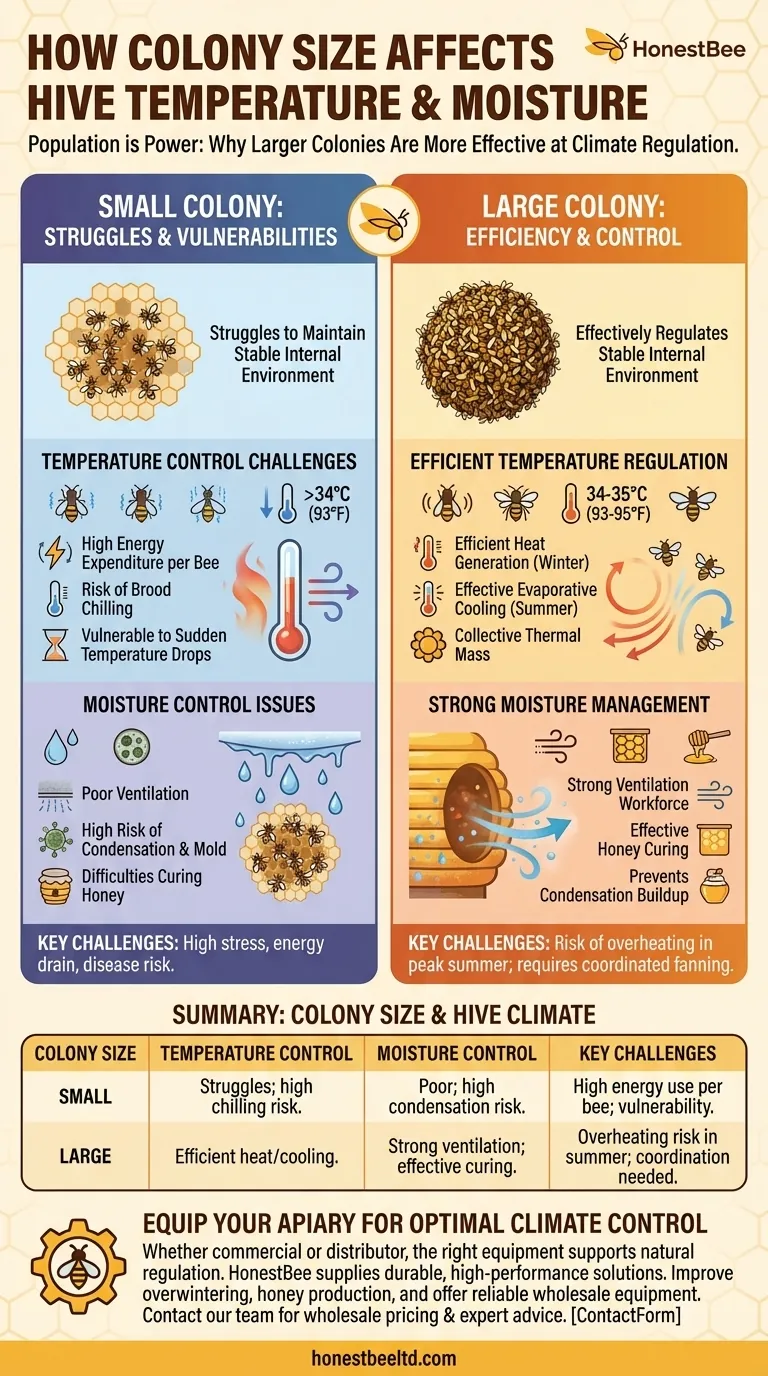

光谱两端的挑战

非常小和非常大的蜂群都面临着独特的气候控制挑战。了解这些权衡是有效蜂群管理的关键。

小型蜂群的脆弱性

小型蜂群生活在边缘。它必须为每只蜜蜂消耗大量的能量来维持育儿温度。

这种持续的温度调节压力使其极易受到突然降温的影响,使育儿受冷成为一个重大风险。它还缺乏劳动力来有效通风潮湿的空气,增加了霉菌和疾病的风险。

大型蜂群的过热风险

相反,一个在夏季炎热时期的庞大、蓬勃发展的蜂群可能会在过热问题上遇到麻烦。数万只蜜蜂产生的巨大代谢热量可能会压倒它们的冷却努力。

这需要巨大的、协调的扇风和采水努力,以防止蜂蜡巢脾变软或育儿死亡。过度拥挤蜂巢中的通风不足也是分蜂的主要诱因。

根据您的目标做出正确的选择

您的管理策略应直接解决您的蜂群所面临的与人口相关的挑战。

- 如果您的主要重点是让小型或新蜂群安全过冬: 您必须提供绝缘材料并减小蜂巢的内部容积,以帮助它们保存宝贵的热量。

- 如果您的主要重点是管理一个蓬勃发展的夏季蜂群: 确保您提供足够的通风和扩展空间,以防止过热和分蜂。

- 如果您的主要重点是诊断一个挣扎的蜂群: 评估蜂群规模与蜂巢空间的关系,因为这种气候控制不匹配通常是它们问题的根本原因。

最终,了解人口与气候之间的关系,使您能够成为蜂群成功的积极合作伙伴。

摘要表:

| 蜂群规模 | 温度控制 | 湿度控制 | 关键挑战 |

|---|---|---|---|

| 小型 | 难以维持育儿温度 (34-35°C);受冷风险高 | 通风不良;冷凝和霉菌风险高 | 每只蜜蜂的能量消耗高;易受突然降温影响 |

| 大型 | 冬季产热效率高;夏季蒸发冷却有效 | 强大的通风能力,用于固化蜂蜜和去除湿气 | 夏季有过热风险;需要协调的扇风努力 |

为您的蜂场配备最佳气候控制设备

无论您管理几个蜂巢还是经营大型商业蜂场,正确的设备对于支持蜜蜂的自然气候调节都至关重要。HONESTBEE 提供耐用、高性能的养蜂用品和设备,旨在帮助所有规模的蜂群茁壮成长。

- 对于商业蜂场: 通过我们的通风蜂箱和绝缘材料,提高越冬成功率和夏季蜂蜜产量。

- 对于养蜂设备经销商: 为您的客户提供可靠的批发设备,以解决蜂群规模的具体挑战。

让我们讨论我们的解决方案如何支持您的养蜂目标。立即联系我们的团队以获取批发价格和专家建议。

图解指南

相关产品

- 用于养蜂的 Dadant 尺寸木制蜂箱

- HONESTBEE 用于养蜂的先进人体工学不锈钢蜂巢工具

- 用于养蜂的带安全锁扣的专业镀锌蜂巢带

- 用于养蜂的专业刻字圆形蜂箱编号标签

- 用于批发的长型兰斯特罗斯式水平顶杆蜂巢